数据传输效率与物理距离的关系:数据传输效率计算公式研究

一、引言

随着信息技术的飞速发展,数据传输已成为日常生活中不可或缺的一部分。

无论是个人用户还是大型企业,都需要在各种设备和系统之间高效传输数据。

物理距离对数据传输效率的影响不可忽视。

本文将探讨数据传输效率与物理距离之间的关系,并介绍相关的数据传输效率计算公式。

二、物理距离对数据传输效率的影响

物理距离是指数据传输过程中发送方和接收方之间的实际距离。这一距离对数据传输效率产生重要影响,主要表现在以下几个方面:

1. 信号衰减:在传输过程中,信号会随着距离的增加而逐渐衰减。这是因为信号在传输过程中会受到各种干扰和阻碍,导致信号强度逐渐减弱,从而影响数据的完整性。

2. 传输时延:随着物理距离的增加,数据在传输过程中需要花费更多的时间。这是因为信号在发送和接收之间需要经过一定的路径,路径越长,所需时间越长。这种时延可能导致数据传输效率降低。

3. 带宽限制:在某些物理介质(如光纤、电缆等)中,数据的传输速率受到带宽的限制。当距离增加时,带宽可能会受到限制,从而影响数据传输效率。

三、数据传输效率计算公式

为了量化数据传输效率与物理距离之间的关系,我们可以使用以下数据传输效率计算公式:

数据传输效率 = 数据传输速率 / 物理距离 × 传输时延

其中:

1. 数据传输速率(Data Transmission Rate):表示单位时间内传输的数据量。通常以比特率(bps)为单位来衡量,如千兆比特每秒(Gbps)。

2. 物理距离(Physical Distance):表示发送方和接收方之间的实际距离。通常使用千米(km)作为单位。在某些特定场景下,如无线网络传输,物理距离可能受到其他因素的影响,如障碍物、信号干扰等。

3. 传输时延(Transmission Delay):表示数据从发送方传输到接收方所需的时间。通常以秒(s)为单位。时延的长短取决于多种因素,如传输介质、网络带宽等。

四、提高数据传输效率的策略

为了克服物理距离对数据传输效率的影响,可以采取以下策略:

1. 选择合适的传输介质:不同的传输介质具有不同的传输性能和特点。在选择传输介质时,应考虑其传输速率、稳定性和成本等因素。例如,光纤由于其高速和低误差率成为长距离数据传输的理想选择。

2. 压缩数据:通过数据压缩技术减少数据的体积,从而提高数据的传输效率。压缩后的数据在传输过程中可以更快速地完成传输,并减少因信号衰减和传输时延导致的损失。

3. 增加带宽:提高网络的带宽可以加快数据的传输速率。通过升级网络基础设施或使用更先进的网络技术,可以有效地提高数据传输效率。

4. 优化网络配置:合理的网络配置可以提高数据传输的稳定性。例如,通过调整路由器和网络设备的参数,可以减少传输过程中的冲突和延迟。

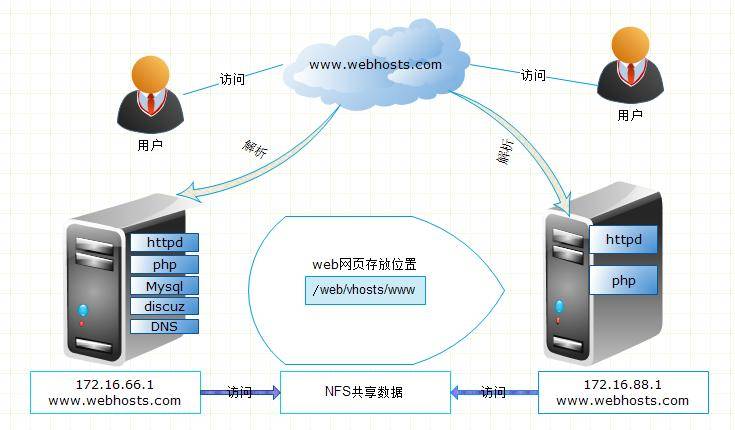

5. 使用中继设备:在长距离数据传输过程中,可以使用中继设备来增强信号的强度和质量。中继设备可以接收并重新发送信号,从而延长信号的传输距离并提高数据完整性。

五、结论

物理距离对数据传输效率具有重要影响。

通过了解数据传输效率与物理距离之间的关系,并选择合适的策略来提高数据传输效率,可以更好地满足个人和企业的需求。

在实际应用中,应根据具体情况选择合适的传输介质、优化网络配置、使用中继设备等策略来提高数据传输效率。

随着技术的不断进步,未来可能出现更先进的传输技术和方法,值得我们持续关注和研究。

在OSI参考模型中,哪一层提供建立、维护和有序中断虚电路,传输差错校验、恢复以及信息控制机制

传输层,具体请参考以下:国际标准化组织(ISO,International Standard Organization)于1981年正式推荐了一个网络体系结构,称为“开放系统互联参考模型”(OSI/RM,Open System Interconnection/Reference Model)。

这是一个7层的网络体系结构,由于这个标准模型的建立,使得各种计算机网络向它靠拢,大大推动了网络通信标准化的进程。

OSI参考模型的7层网络体系结构如图1-6所示,从底层往上依次为物理层(PH)、数据链路层(DL)、网络层(N)、传输层(T)、对话层(S)、表示层(P)和应用层(A)。

其中物理层、数据链路层和网络层通常被称为媒体层,属于计算机网络中的通信子网,主要用于创建两个网络设备间的物理连接,是计算机网络工程师研究的对象;传输层、会话层、表示层和应用层则被称为主机层,属于计算机网络中的资源子网,主要负责互操作性,是网络用户所面对的内容。

OSI参考模型各层的功能如下。

1.物理层物理层处于体系结构的第1层,即最底层,向下直接与物理传输介质相连接。

物理层协议是各种网络设备进行互联时必须遵守的底层协议,与其他协议无关。

物理层定义了数据通信网络之间物理链路的电气或机械特性,以及激活、维护和关闭这条链路的各项操作。

物理层的特征参数包括电压、数据传输率、最大传输距离和物理连接介质等。

2.数据链路层数据链路层位于体系结构的第2层,介于物理层与网络层之间。

设立数据链路层的主要目的是将一条原始且有差错的物理链路变为对网络层无差错的数据链路。

它把从物理层来的原始数据组成帧即用于传送数据的结构化的包。

数据链路层负责帧在计算机之间的无差错传递。

其特征参数包括物理地址、网络拓扑结构、错误警告机制、所传数据帧的排序和流量控制等。

数据链路层对等节点间的通信一般要经过数据链路建立、数据传输与数据链路释放三个阶段,因此数据链路连接与物理连接是有区别的。

数据链路连接建立在物理连接之上,一个物理连接生存期间允许有多个数据链路生存期。

数据链接释放时,物理连接不一定释放。

3.网络层网络层在体系结构的第3层,介于数据链路层与传输层之间,定义网络操作系统通信用的协议,为传送的信息确定地址,将逻辑地址和名字翻译成物理地址。

同时负责确定从源计算机沿着网络到目的计算机的路由选择,处理交通问题,如交换、路由和数据包阻塞的控制等,路由器的功能在这一层实现。

网络层的主要功能是将报文分组以最佳路径通过通信子网送达目的主机,这样网络用户就不需要关心网络的拓扑结构及所使用的通信介质。

网络层还提供面向连接的虚电路服务和非连接的数据报服务,虚电路服务可以保证报文分组无差错、不丢失、不重复和顺序传输。

4.传输层传输层是体系结构的第4层,位于网络层与会话层之间,负责端到端的信息传输错误处理,包括错误的确认和恢复,确保信息的可靠传递。

在必要时,也对信息重新打包,把过长信息分成小包发送。

在接收端,再将这些小包重构成初始的信息。

在这一层中最常用的协议就是TCP/IP中的传输控制协议(TCP)、Novell中的顺序包交换协议(SPX),以及 Microsoft NetBIOS/NetBEUI协议。

传输层主要对上层提供透明(不依赖于具体网络)的可靠的数据传输。

在OSI参考模型中,人们经常将7层分为高层和低层。

如果从面向通信和面向信息处理角度进行分类,传输层一般划在低层;如果从用户功能与网络功能角度进行分类,传输层又被划在高层。

这种差异正好反映出传输层在OSI参考模型中承上启下的特殊地位和作用。

5.会话层会话层在OSI体系结构的第5层,处于传输层和表示层之间,允许在不同计算机上的两个应用间建立、使用和结束会话,实现对话控制,管理何端发送、何时发送和占用多长时间等。

会话层利用传输层提供的可靠信息传递服务,使得两个会话实体之间不用考虑相互间的距离、使用何种网络通信等细节,进行数据的透明传输。

从OSI参考模型看,会话层之上各层是面向用户的,会话层以下各层是面向网络通信的。

会话层在两者之间起到连接的作用,其主要功能是向会话的应用进程之间提供会话组织和同步服务。

6.表示层OSI体系结构的第6层是表示层,在会话层与应用层之间。

表示层则要保证所传输的数据经传送后意义不改变,它要解决的问题是如何描述数据结构并使之与机器无关。

该层定义了一系列代码和代码转换功能,包含处理网络应用程序数据格式的协议,以保证源端计算机发送的数据在目的端计算机同样能够被识别。

表示层从应用层获得数据,将其排序成一个有含义的格式提供给会话层。

这一层还通过提供数据加密服务解决安全问题,通过提供压缩数据服务尽量减少网络上需要传送的数据量。

表示层提供两类服务:相互通信的应用进程间交换信息的表示方法服务与表示连接服务。

7.应用层应用层位于第7层,是体系结构的顶层,主要功能是直接为用户服务,通过应用软件实现网络与用户的直接对话。

这一层是最终用户应用程序访问网络服务的地方,负责整个网络应用程序协同工作。

宽带,传输速率与信道容量的关系?

1.数据传输速率 1)数据传输速率–每秒传输二进制信息的位数,单位为位/秒,记作bps或b/s。

计算公式: S=1/T log2N(bps)⑴ 式中 T为一个数字脉冲信号的宽度(全宽码)或重复周期(归零码)单位为秒;N为一个码元所取的离散值个数。

通常 N=2K,K为二进制信息的位数,K=log2N。

N=2时,S=1/T,表示数据传输速率等于码元脉冲的重复频率。

2)信号传输速率–单位时间内通过信道传输的码元数,单位为波特,记作Baud。

计算公式: B=1/T (Baud) ⑵ 式中 T为信号码元的宽度,单位为秒. 信号传输速率,也称码元速率、调制速率或波特率。

由⑴、⑵式得: S=B log2N (bps)⑶ 或 B=S/log2N (Baud) ⑷2.信道容量 1)信道容量表示一个信道的最大数据传输速率,单位:位/秒(bps) 信道容量与数据传输速率的区别是,前者表示信道的最大数据传输速率,是信道传输数据能力的极限,而后者是实际的数据传输速率。

像公路上的最大限速与汽车实际速度的关系一样。

2)离散的信道容量奈奎斯特(Nyquist)无噪声下的码元速率极限值B与信道带宽H的关系: B=2 H (Baud)⑸奈奎斯特公式–无噪信道传输能力公式: C=2 H log2N (bps)⑹式中 H为信道的带宽,即信道传输上、下限频率的差值,单位为Hz; N为一个码元所取的离散值个数。

3)连续的信道容量香农公式–带噪信道容量公式: C=H log2(1+S/N) (bps) ⑺ 式中 S为信号功率,N为噪声功率,S/N为信噪比,通常把信噪比表示成10lg(S/N)分贝(dB)。

3.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,带宽是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。

一个连接每秒能够发送的按位计算的数据量(单位:bps)。

一种衡量网络传送信息能力的单位。

例如,通过网络传送图像信息时,其带宽比文本信息的带宽大。

对网络管理员而言,带宽是一个很重要的数据。

在CPU与外设进行数据传送时,下列( )方式可提高系统的工作效率。

选C中断传送

虎跃云资讯网

虎跃云资讯网