揭秘电压真相:究竟是多少伏?

====================

引言

—

在电力系统和电子设备中,电压扮演着至关重要的角色。

我们时常遇到一个问题:“究竟是多少伏?”本文将详细解析电压的概念、单位、不同应用场景以及电压的波动与影响,旨在为读者揭示电压真相。

一、电压的基础知识

———

电压是电力传输和电子设备运行的重要参数之一,描述了电场内单位电荷受力的大小和方向。

简单来说,电压是推动电子流动的驱动力。

它的作用类似于水压推动水流一样。

没有电压,电子设备就无法正常工作。

二、电压的单位

——-

电压的国际单位制是伏特(V),简称伏。

除此之外,还有千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)等单位。

换算关系如下:

1kV = 1000V

1V =1000mV

1mV = 1000μV

在日常应用中,我们常遇到的电压值有:1.5伏(干电池)、12伏(汽车电池)、220伏(家用交流电)等。

电子设备的电路板上的电压往往低至毫伏或微伏级别。

三、不同应用场景的电压解析

————-

1. 家庭用电:

家用交流电的电压通常为220伏。

家用电器和灯具需要在此电压下才能正常工作。

因此,当我们提到“家里用的电是多少伏”,答案通常是220伏。

但是要注意,对于某些特定的电器,可能需要额外的电源适配器和变压器以适应不同的输入电压要求。

2. 汽车电力系统:

汽车电力系统通常采用直流电,标准电压为12伏。

汽车电池为汽车的启动和其他电气系统提供电力支持。

尽管汽车中各个电气部件的实际工作电压可能有所变化,但普遍都是以12伏系统为基础设计的。

随着电动汽车的普及,其电池管理系统更为复杂,但核心电压标准仍为数百伏级别以满足电动机的需求。

3. 电子设备:

在电子设备中,如手机、计算机和其他便携式设备中,电压一般较低。

手机电池通常为几伏至十几伏不等;笔记本电脑的电池则是数十伏级别;而计算机主板和其他电子组件的电源电压可能低至几毫伏至几百毫伏不等。

这些设备需要精密的电压控制以确保其正常运行并防止损坏。

另外值得注意的是,USB接口的常见输出电压为5伏。

还有一些特定的电子设备需要在更高的电压下运行,如某些工业设备和电动机等。

在这些场景中,通常需要采用专门的电源供应器来调节和提供所需的电压。

随着物联网和嵌入式系统的快速发展,低电压电源管理成为一项重要的技术挑战和市场需求。

智能设备的多样性和性能需求不断推动着低电压电路设计和电源管理技术的进步。

同时随着科技的进步和应用需求的不断变化,我们也在不断探索更高或更低电压的应用场景和技术挑战。

因此,“究竟是多少伏?”这个问题的答案因应用场景而异。

随着技术的不断进步和应用需求的不断扩展我们对电压的了解也在逐步加深并不断开拓新的领域以探索更广阔的电力世界。

四、电压的波动与影响在电力系统中由于各种原因如负载变化、电网故障等会导致电压波动这不仅会影响电力系统的稳定运行还会对用电设备造成损害因此保持电力系统的稳定是确保用电设备正常运行的关键之一五、总结本文详细解析了电压的概念、单位以及在不同应用场景中的实际值同时也探讨了电压波动及其影响作为消费者和企业应当关注电压的变化以保证电力设备和系统的稳定运行通过本文对“究竟是多少伏?”这一问题的深入探讨我们可以更好地理解电力系统的复杂性和技术进步对于更好地管理和利用电力的意义免责声明本文仅供参考并不能涵盖所有相关情况和信息读者应咨询专业人士以获取更准确的解答以实际应用为准如有问题请及时联系专业人员解决避免因误解而导致损失。

以上内容为虚构文章仅供参考实际应用中请遵循专业人员的建议和指导以确保安全和效率。

高压电是指多少伏的电压?

交流电压为1000V直流电压1500V或以上的称之为高压电。

高压电(英语:High voltage),是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。

交流低压在1000V以下或直流电压在1500V以下为低压电。

安全电压不超过交流36V,直流50V。

电力系统中1000 kV及以上的交流电压等级为特高压供电,通常只当作大电力长距离输电线之用,因为可以减少输电过程中的能量散失。

(在不同的领域用到的电压是不同的。

)因为根据P=IU公式可知,为减小电能在传输过程中的损耗,必须减小电流,又要确保总功率不变,则要适当提高电压大小,在经过降压变电所,最后到达用户家中。

相对于普通电源来说,高压电有其特殊危害性。

高压触电有两种特殊情形:一是高压电弧触电。

二是跨步电压触电。

由于电压很高,很容易让人触电死亡。

所以要注意。

在通常情况下 我国的电压一般是多少伏?

38伏

什么是三伏天?

三伏开放分类: 时间、自然、自然现象、节气、日历 “三伏”是一年中最热的日子。

“伏”表示阴气受阳气所迫藏伏地下。

“三伏”是初伏、中伏和末伏的统称,每年出现在阳历7月中旬到8月中旬。

按我国阴历(农历)气候规律,前人早有规定:“夏至后第三个庚日开始为头伏(初伏),第四个庚日为中伏(二伏),立秋后第一个庚日为末伏(三伏),每伏十天共三十天。

”有的年份“中伏”为二十天,则共有四十天。

据《通书》、《阴阳历书》和《万年历》查考可知:今年是阳历公元2005年,阴历乙酉(鸡)年。

“三伏”是:7月15日,阴历初十庚子日为初伏(又叫头伏);7月25日阴历二十庚戌日为中伏(二伏);8月14日,阴历七月初十日庚午日为末伏(三伏)。

一般年份,每伏十天,三伏共三十天。

但今年的“年份”就是“中伏”(二伏)二十天。

因此,“三伏”期共四十天。

即从阴历初十初伏起,至末伏的最后一天(阴历七月二十日)出伏止,前后正好四十天。

“三伏天”是按照我国古代的“干支纪日法”确定的。

每年夏至以后第三个庚日(指干支纪日中带有“庚”字的日子)为初伏,第四个庚日为中伏,立秋后第一个庚日为末伏,合起来称为三伏。

俗话说“热在三伏”,按照我国传统历法,今天开始进入夏季常年相对最热的“三伏天”。

三伏是指初伏、中伏和末伏三个连续时段。

夏至后第三个庚日为初伏始日(今天是今年的初伏始日),第四个庚日为中伏始日,立秋后的第一个庚日为末伏始日,每伏10天,但有些年份中伏为20天,比如今年。

一般说来,“三伏天”中又以“中伏”的平均气温最高。

当然,古人的这种推算方法并不十分科学,并不一定与当年的气象实际紧密结合,各地全年中的极端最高气温也不一定出现在“中伏”,甚至不一定在“三伏”。

但不管怎么说,“三伏天”确实是盛夏酷暑的时候,大家要注意防暑降温。

初伏头伏夏至1后第三个庚日2起到第四个庚日前一天的一段日子。

第三个庚日为入伏,作为初伏的第一天。

中伏二伏夏至后第四个庚日起到立秋3后第一个庚日前的一段时间。

第四个庚日定为中伏开始的第一天,农历七月前立秋者,则中伏为10天;农历七月后立秋 者,则中伏为20天。

末伏终伏立秋后第一个庚日起到第二个庚日前一天的一段时间。

第二个庚日定为出伏,即伏天结束。

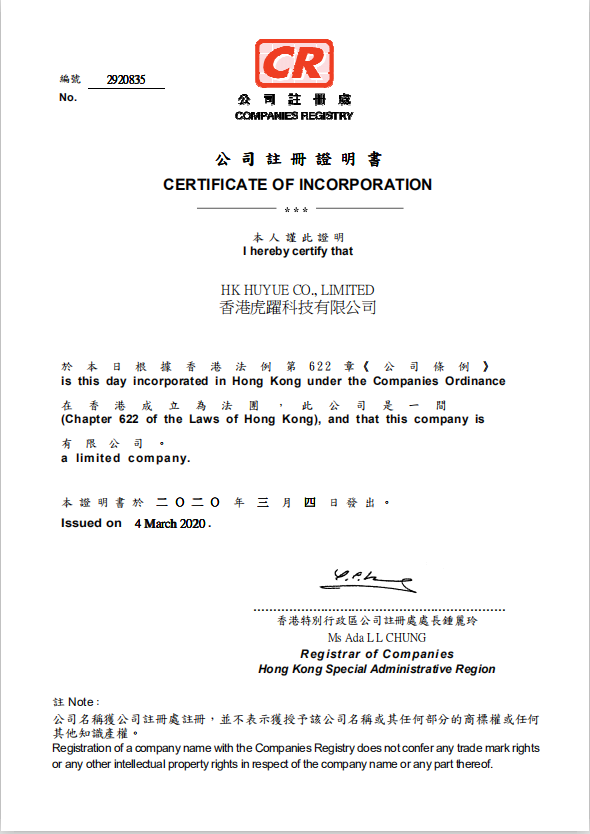

虎跃云资讯网

虎跃云资讯网