价格因素与成本考量:探究价格与成本之间的正比关系

在商业活动与日常生活中,价格因素和成本考量扮演着至关重要的角色。

无论是企业决策还是个人消费选择,理解价格与成本之间的关系都是关键所在。

本文将深入探讨价格因素与成本考量之间的联系,并阐述二者之间的正比关系。

一、价格因素概述

价格,无论是在市场经济还是计划经济的背景下,都是商品和服务交换的基石。

价格受多种因素影响,包括但不限于供需关系、竞争状况、品牌效应、地理位置以及市场趋势等。

在理解价格因素时,我们需要关注以下几个方面:

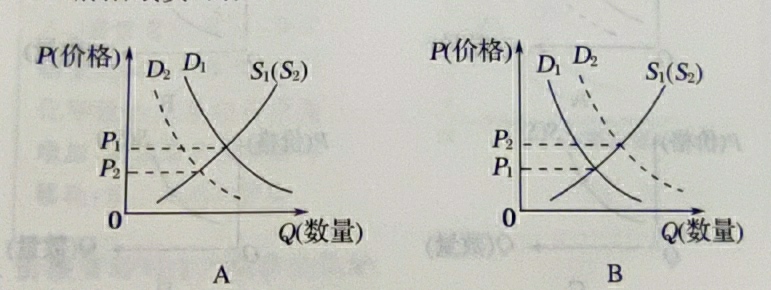

1. 供需关系:供需是决定价格的最基本因素之一。当某种商品或服务的供应不足时,价格上涨;相反,如果供应过剩,价格则可能下降。

2. 竞争状况:市场上的竞争状况也会影响价格。在竞争激烈的环境中,企业可能会通过降低价格来吸引消费者。

3. 品牌效应:品牌知名度、口碑和消费者忠诚度等因素也会影响商品或服务的价格。知名品牌通常可以收取更高的溢价。

4. 地理位置:不同地区的生产成本、税费和市场需求等因素不同,导致价格差异。

二、成本考量

成本是企业生产商品或提供服务所需花费的总额。

成本是决定企业盈利能力和制定定价策略的关键因素之一。

常见的成本类型包括直接成本(如原材料、生产设备等)和间接成本(如研发、营销、管理等费用)。

在成本考量中,我们需要关注以下几个方面:

1. 固定成本与变动成本:固定成本是企业在一定时期内相对稳定的成本,如租金、设备折旧等;而变动成本则随着生产量的增加而增加,如原材料成本。

2. 成本加成法:企业在确定商品价格时,通常会在成本的基础上加上一定的利润比例,以确定最终的售价。

三、价格因素与成本考量的联系及正比关系

价格是商品和服务的货币表现,而成本则是企业生产和销售商品或提供服务所需付出的代价。

二者之间存在着密切的联系和正比关系。

具体表现在以下几个方面:

1. 成本是价格的基础:商品或服务的价格通常基于其生产成本制定。企业为了保持盈利能力,需要在成本的基础上设定合理的销售价格。

2. 价格与成本的正比关系:在一般情况下,价格与成本呈正比关系。即当成本增加时,价格也相应上涨;反之,成本降低时,价格也可能下降。这是因为企业需要在覆盖其生产成本的同时,确保获得一定的利润。

3. 竞争环境与市场趋势的影响:虽然成本和价格是密切相关的,但市场环境和竞争状况也会对价格产生影响。在激烈的市场竞争中,企业可能会降低价格以吸引消费者,这时价格可能会低于成本。长期来看,企业仍然需要确保覆盖成本并盈利以维持经营。

四、实际应用与策略建议

了解价格因素与成本考量之间的正比关系后,我们可以将其应用于实际决策中。以下是相关建议:

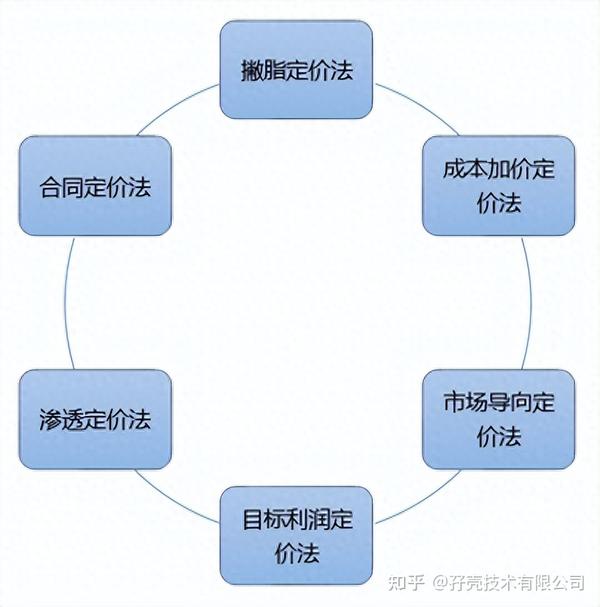

1. 企业定价策略:在制定定价策略时,企业应充分考虑商品或服务的成本、市场需求和竞争状况。在覆盖成本的基础上,设定合理的价格以保持盈利能力。

2. 成本控制与管理:企业应加强成本控制与管理,以降低生产成本并提高盈利能力。通过优化生产流程、提高生产效率等方式来降低成本,从而降低商品价格或提高利润率。

3. 个人消费选择:在个人消费选择中,消费者应关注商品或服务的价格与成本是否合理。在了解市场行情和竞争状况的基础上,选择性价比高的商品或服务。

价格因素与成本考量是商业活动与日常生活中不可或缺的部分。

了解二者之间的正比关系并应用于实际决策中,有助于企业制定盈利的定价策略,也有助于个人做出明智的消费选择。

定价策略中有哪些折扣与折让方式

成本定价 市场定价 对比定价

如何进行成本控制

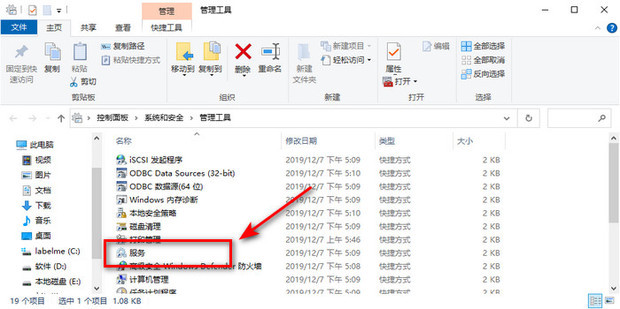

转载以下资料供参考如何控制成本 生产过程中的成本控制,就是在产品的制造过程中,对成本形成的各种因素,按照事先拟定的标准严格加以监督,发现偏差就及时采取措施加以纠正,从而是生产过程中的各项资源的消耗和费用开支限在标准规定的范围之内。

成本控制的基本工作程序如下:1、制订成本标准。

成本标准是成本控制的准绳,成本标准首先包括成本计划中规定的各项指标。

但成本计划中的一些指标都比较综合,还不能满足具体控制的要求,这就必须规定一系列具体的标准。

确定这些标准的方法,大致有三种:(1)计划指标分解法。

即将大指标分解为小指标。

分解时,可以按部门、单位分解,也可以按不同产品和各种产品的工艺阶段或零部件进行分解,若更细致一点,还可以按工序进行分解。

(2)预算法。

就是用制订预算的办法来制订控制标准。

有的企业基本上是根据季度的生产销售计划来制订较短期的(如月份)的费用开支预算,并把它作为成本控制的标准。

采用这种方法特别要注意从实际出发来制订预算。

(3)定额法。

就是建立起定额和费用开支限额,并将这些定额和限额作为控制标准来进行控制。

在企业里,凡是能建立定额的地方,都应把定额建立起来,如材料消耗定额、工时定额等等。

实行定额控制的办法有利于成本控制的具体化和经常化。

在采用上述方法确定成本控制标准时,一定要进行充分的调查研究和科学计算。

同时还要正确处理成本指标与其他技术经济指标的关系(如和质量、生产效率等关系),从完成企业的总体目标出发,经过综合平衡,防止片面性。

必要时。

还应搞多种方案的择优选用。

2、监督成本的形成。

这就是根据控制标准,对成本形成的各个项目,经常地进行检查、评比和监督。

不仅要检查指标本身的执行情况,而且要检查和监督影响指标的各项条件,如设备、工艺、工具、工人技术水平、工作环境等。

所以,成本日常控制要与生产作业控制等结合起来进行。

成本日常控制的主要方面有:(1)材料费用的日常控制。

车间施工员和技术检查员要监督按图纸、工艺、工装要求进行操作,实行首件检查,防止成批报废。

车间设备员要按工艺规程规定的要求监督设备维修和使用情况,不合要求不能开工生产。

供应部门材料员要按规定的品种、规格、材质实行限额发料,监督领料、补料、退料等制度的执行。

生产调度人员要控制生产批量,合理下料,合理投料,监督期量标准的执行。

车间材料费的日常控制,一般由车间材料核算员负责,它要经常收集材料,分析对比,追踪原因,并会同有关部门和人员提出改进措施。

(2)工资费用的日常控制。

主要是车间劳资员对生产现场的工时定额、出勤率、工时利用率、劳动组织的调整、奖金、津贴等的监督和控制。

此外,生产调度人员要监督车间内部作业计划的合理安排,要合理投产、合理派工、控制窝工、停工、加班、加点等。

车间劳资员(或定额员)对上述有关指标负责控制和核算,分析偏差,寻找原因。

(3)间接费用的日常控制。

车间经费、企业管理费的项目很多,发生的情况各异。

有定额的按定额控制,没有定额的按各项费用预算进行控制,如采用费用开支手册、企业内费用券(又叫本票、企业内流通券)等形式来实行控制。

各个部门、车间、班组分别由有关人员负责控制和监督,并提出改进意见。

上述各生产费用的日常控制,不仅要有专人负责和监督,而且要使费用发生的执行者实行自我控制。

还应当在责任制中加以规定。

这样才能调动全体职工的积极性,使成本的日常控制有群众基础。

3、及时纠正偏差。

针对成本差异发生的原因,查明责任者,分别情况,分别轻重缓急,提出改进措施,加以贯彻执行。

对于重大差异项目的纠正,一般采用下列程序:(1)提出课题。

从各种成本超支的原因中提出降低成本的课题。

这些课题首先应当是那些成本降低潜力大、各方关心、可能实行的项目。

提出课题的要求,包括课题的目的、内容、理由、根据和预期达到的经济效益。

(2)讨论和决策。

课题选定以后,应发动有关部门和人员进行广泛的研究和讨论。

对重大课题,可能要提出多种解决方案,然后进行各种方案的对比分析,从中选出最优方案。

(3)确定方案实施的方法步骤及负责执行的部门和人员。

(4)贯彻执行确定的方案。

在执行过程中也要及时加以监督检查。

方案实现以后,还要检查方案实现后的经济效益,衡量是否达到了预期的目标。

简述边际收益与边际成本的关系

边际收益与边际成本之间并无必然的关联。

考察边际量就要先考察总量,总收益=厂商的产量*产品的市场价格,因此厂商总收益的决定因素就涉及厂商供给量的决定与产品市场价格的决定,这两个决定都要区分不同的市场性质与厂商所扮演的角色来区别分析;同样,总成本曲线是由厂商的等产量曲线与等成本曲线共同推到得到的,涉及的厂商生产的生产函数与面对的要素价格。

以上可以看到,收益与成本都是由市场中的厂商所具有的不同的一些性质分别加以决定的,前者形成了厂商产量与收益的函数,后者形成了厂商产量与成本的函数,但两者都没能回答厂商的产量究竟为何。

但经济学假设厂商都是追求利润最大化的,而利润被定义为收益 – 成本,于是这两个函数就被联系了起来,得到了厂商产量的位置。

数学上加以证明可知,这个位置就是这两个函数的导数相等的位置,即边际收益=边际成本。

虎跃云资讯网

虎跃云资讯网